家づくりの知識

自分の家を建てたい!と、誰でも一度は思うはず。

実際に家を建てることになったら・・

家づくりのために、知っておきたいことを少しだけ紹介しますね。

.

注文住宅と建売住宅について

原田建築は、「注文住宅」、「在来軸組工法」で家をつくっています。

日本の一戸建て住宅の約5割を占める工法です。

注文住宅のメリットとデメリット・建売住宅のメリットとデメリット

家づくりの工法について

住宅の主な建築工法は、「在来軸組工法(木造軸組工法ともいいます)」・「2×4工法(軸組壁工法ともいいます)」があります。

その他にも、「木質系プレハブ工法」・「鉄筋系プレハブ工法」・「重量鉄骨工法」・「鉄筋コンクリート造」・「ユニット工法」などがありますが、これらはそれぞれ全体の1%~8%ほどです。

日本の一戸建て住宅の5割以上が「在来軸組工法」、2割前後が「2×4工法」です。

<在来軸組工法と2×4工法について>

在来軸組工法のメリットとデメリット・2×4工法のメリットとデメリット

家づくりの費用について

建物本体価格について

坪単価について

家を建てるための必要な経費とは

知っておきたい家づくりの知識

尺モジュールとメーターモジュール

<注文住宅のデメリットとメリット>

|

|

ゼロから計画していくので、間取りやデザインにこだわり、理想のマイホームを建てることが出来る。 将来的に増改築がしやすい。 ライフスタイルに合わせて間取りを変更することが出来る。 |

|

|

自由な部分が多いため、何度も細かな打合せをしなくてはならない。 こだわりすぎると、予算をオーバーしてしまうことがある。 |

<建売住宅のデメリットとメリット>

|

ほとんど完成しているため、決定から入居までがスピーディ。 完成した家を見て決められるので、実際に住んでみたときのイメージがつきやすい。 | |

|

幅広い購入者をイメージして設計、デザインされているため、オリジナリティに欠ける。 間取り変更、追加設備に限界がある。 施工過程を見ることが出来ないので、欠陥住宅であるケースもある。 イメージしている通りの物件が必ずしも見つかるとは限らない。 |

<在来軸組工法>

|

柱と梁を組み、点で力を受ける。筋かいを入れ、金物で補強することで水平力に抵抗する。 日本の国土に最も適した伝統的な工法。 | |

|

レイアウト、間取りの自由度が高く、敷地をフル活用できる。 筋かいなどの部分以外の将来のリフォームは比較的容易。 木が湿度を調整してくれるので、湿気の多い日本では、住みやすく、身体に良い。 開口幅を大きく取れる。 木造住宅を施工するほとんどの建築会社が対応できる。 | |

|

大工手間が大きく、見積価格が高くなる。 耐震性能は適切な金物の使用と適切な施工がされれば、2×4工法と大差ないが、揺れは2×4工法よりも大きい。 工期が長くなる。(4ヶ月~5ヶ月程度) |

<2×4(ツーバイフォー)工法>

|

軸組壁工法の通称。 19世紀北米で開発された候補。 2×4インチあるいは、その整数倍の断面を持つ木材と合板を釘打ちによって接合。 柱や梁の代わりに壁・床・パネルを構成し、それぞれ組み合わせて箱状の空間を作って建物を構築する工法。 | |

|

レイアウト、間取りの自由度が高く、敷地をフル活用できる。 壁工法なので、地震時の揺れが小さい。 工期が比較的短期。 耐震性、耐風性、耐火性に優れている。 気密性や、断熱性に優れている。 | |

|

大工手間が大きく、見積価格が高くなる。 壁で耐震性を確保しているので、将尾来の壁の貫通、撤去などの変更は不可。 木による調湿効果は期待できない。 開口幅などが制限される。 気密性が高いため、高湿度の環境では、湿気が抜けないので腐食のおそれがある。 施工できる建設会社の数は、在来軸組工法に比べて少ない。 |

<本体価格について>

|

屋外給排水工事・屋外電気工事・ガス配管工事・仮設工事・残土処分費用・運搬費・残材処理代金 |

確認申請手数料・設計費・地盤調査費用・現場火災保険 |

↓

約300万~400万プラスで請求されることもあります!

<坪単価について>

坪単価には決まったルールがないので、各住宅会社ごとに違った方法で計算をして、坪単価を出しています。

・本体価格に対して計算をする(電気、上下水、ガスの引込工事、外溝工事も除外されます)

・尺モジュールではなく、メーターモジュールで計算する(床面積を少しでも広くすれば、坪単価は安くなります。大きな数で割った方が答えは小さくなりますから)

・床面積ではなく、工事面積を使う(延床面積に含まれない、例えば「2階部分の吹抜け」も工事面積に含むことで面積を広くします)

本体価格は安かったのに、見積合計金額を見ると他の建築会社と同等の金額だった・・ということもおこります。

<家を建てるのに必要な経費とは>

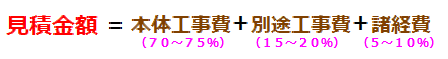

「見積金額」の内訳は大きく3つに分けられます。

依頼先や工事条件によって多少異なる部分もありますが、具体的にどのようなものなのか紹介します。

本体工事費とは

建物としてほぼ完成した状態につくりあげていく費用です。

その中でも3つの工事に分けられます。

| 躯体工事 | 最初に建物の基礎をつくり、その基礎の上に土台を敷き、次に柱を立てて、その柱の上に梁を組む工事 |

| 仕上げ工事 | 外壁の塗装や、内装のクロス貼り、床のフローリング貼り |

| 設備工事 |

建具や造作家具、主要設備(キッチン・トイレ・浴槽)の取り付け 電気や水道の内部配線や配管 |

別途工事費とは

建物本体の工事を進めるうえで、必要となる付帯工事。

室内器具についての細かい工事や外構工事。

| ・水道管の引き込み ・排水工事 ・ガスの配管工事 ・カーポートや門扉の外構工事 ・冷暖房工事 ・解体工事 ・地盤調査費・地盤改良費 ・カーテン工事費など |

諸経費とは

家を建てる際の手続きなど工事費以外にかかるもの。

| ・建築確認申請・各種登記 ・保険手続き ・その他、各種手続き |

<尺モジュールとメーターモジュールについて>

○尺モジュールとは

・建築設計において、柱の芯から芯までを910mm(3尺)を基本寸法にしたモジュール(測定基準)。

・2分の1は455mm、2倍は1,820mm、3倍は2,730mmという具合に寸法を決めていく。

・日本で流通している建材のほとんどが910mmの尺モジュールを基にしたサイズで作られている。

・日本人の生活や体格には、尺モジュールが合っていると言われている。

○メーターモジュールとは

・建築設計において1mを基準寸法にしたモジュール。尺モジュールと比べて約90mm長くなる。

・廊下や階段、浴室・トイレなどのスペースが広くなる。

・建物の面積が同じだとすると、廊下などのスペースが広くなる分、居室の面積は狭くなる。

・和室のデザインが崩れやすい。

・最近はメーターモジュールにあわせた建材も徐々に出回っているが、尺モジュールよりも建材の価格が割高になることもある。

<尺モジュールよりもメーターモジュールが面積が広くなる理由>

1を基準にする場合

尺モジュール=1=910mm×910mm=0.8281㎡

に対して、

メーターモジュール=1=1m×1m=1㎡

2を基準にする場合

尺モジュール=2=1,820mm×1,820mm=3.3124㎡

に対して、

メーターモジュール=2=2m×2m=4㎡

になるので、メーターモジュールの方が面積が広くなると言えます。

もちろん、面積が広くなった分工事費もアップします。(約2割くらい)

| ※ |

尺モジュールとメーターモジュールの組み合わせも可能です。 広く取りたいところは(廊下や階段など)だけをメーターモジュールに設定し、居室などは尺モジュールにするということも出来ます。 「メーターモジュールは1ミリ単位で設計できる」と言われていますが、尺モジュールでも、1ミリ単位の設計は可能です。 |